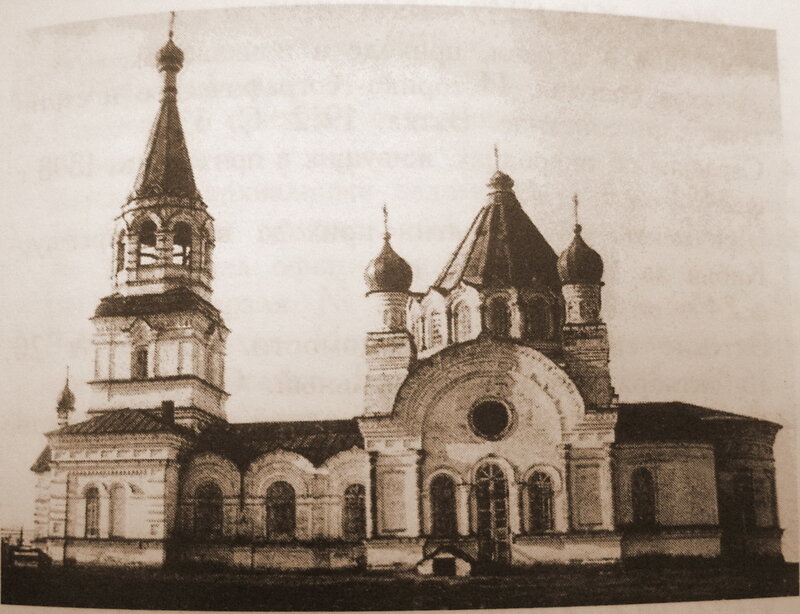

Иоанно-Предтеченская церковь с. Пышкет Юкаменский район

построена деревянная церковь и освящена в честь Иоанна Предтечи. В 1891-1902 гг. в селе строится каменная церковь с 2-мя престолами: средний - в честь Иоанна Предтечи, освящен 25 января 1906 г.; правый - в честь Св.Великомученицы

Екатерины, освящен 13 ноября 1908 г. 1 октября 1883 г. в с. Пышкет открыта церковно-приходская школа. 1 января 1884 г. при церкви открыто церковно-приходское попечительство. Иоанно-Предтеченская церковь с. Пышкет закрыта на

основании Постановления Президиума ЦИК УАССР от 29 мая 1938 г.

Указы е.и.в. Николая II,Вятской духовной консистории (копии); брачные обыски и документы к ним (прошения,разрешения на вступление в брак,выписки из метрических книг); клировые ведомости: ведомости о молитвенном

доме,церкви,причте и прихожанах; о церкви и белом духовенстве; ведомости и сведения о церковноприходском попечительстве; о церковных пож ертвованиях; об уволенных заштатных священноцерковнослужителях и их семьях; о церков-

ной библиотеке; метрические книги записи родившихся,бракосочетавшихся и умерших по приходу церкви; книга записи церковных служб и записи церковных оглашений о вступлении в брак; тетрадь учета сбора добровольных

пожертвований на строительство церкви; журнал записи церковного кружечного сбора в пользу голодающих от неурожая; переписка причта церкви с волостными правлениями,окружным благочинным,священноцерковнослужителями

по вопросам деятельности церкви; сведения о подрядах и поставках,заключенных при церк ви.

Шли годы. Маленькая деревянная церковь не удовлетворяла потребности прихожан: духота, теснота, сутолока вместо духовного и душевного умиротворения. Было открыто «дело о постройке каменной церкви в селе Пышкетском Глазовского уезда», которое сохранилось в Госархиве Кировской области. Строительство начато 4 сентября 1889 года, закончено 29 марта 1891 года. Церковнослужители написали прошение Преосвященнейшему Сергию Епископу Вятскому и Слободскому: «В нашем селе Пышкетском деревянная церковь, построенная 1861 году с одним приделом во имя Рождества Святого Пророка и Предтечи Господня Иоанна, не вместительна для приходящих, особенно в воскресные и праздничные дни, поэтому желательно построить каменный храм, по плану и фасаду, составленному архитектором Василием Михайловичем Дружининым и рассмотренном в Вятском строительном отделении. Для постройки же храма имеется в наличии деньгами 300 руб., ржи около тысячи пудов и кирпича 500 тысяч, сверх того прихожане по приговору обязались отдавать по 25 копеек с души и по одному пуду ржи, а по началу стройки составить новый приговор и приискать средства на устройство храма. Посему нижайше просим Ваше Преосвященство милостивейшего Архипастыря и Отца, не благородно ли будет, по отведению удобного места для сооружения храма, дозволить начать устройство оного. План и фасад на церковь и приговор мирских людей прилагаем при сем...» Под прошением подписались священник Николай Широкшин, священник Михаил Базилевокий, диакон Георгий Попов, псаломщик Михаил Кашин, псаломщик Георгий Гущин.

В архиве планы не сохранились. На прошение не пришло никакого ответа. Через два года, т.е. в 1891 году, поступило еще одно прошение аналогичного содержания. На постройку церкви необходимо было 3000 рублей. 2700 рублей церковники скопили и внесли их для хранения в Глазовское казначейство, а 300 руб. имелось при церкви. И наконец-то в 1891 году разрешили построить церковь. В мае того же года пригласили архитектора для отвода места. Летом приготовили рвы под здание. 25 апреля 1892 года приступили к кладке каменной церкви. Для осмотра постройки в 1894 году приезжал тот самый архитектор Дружинин. В 1900 году он умер. Для освидетельствования готового здания храма в январе 1902 года приезжал губернский инженер. Средний престол в честь святого Иоанна Предтечи освящен 25 января 1906 года, правый - в честь великомученицы Екатерины освящен 13 января 1908 года.

Местные старожилы рассказывали, что кирпич делали тут же, на месте - между селом и деревней Филимоново. Печи для обжига кирпича представляли собой довольно обширные ямы, отапливаемые дровами. Для крепости в каждый кирпич добавляли по два старых яйца, которые собирали по деревням. А красивая роспись стен, плафонов была выполнена вятскими художниками - мастерами братьями Васнецовыми (авторами полотна «Три богатыря»). В народе говорили, что в церкви зимой и летом всегда был одинаковый температурный режим, чистый свежий воздух. Топили дровами, печи находились в подвале, но никто и никогда не видел, как и где выделялся дым. Дрова прогорали полностью, угара не наблюдалось. Специалисты считают, что калориферная система отопления позволяла постоянно соблюдать санитарно-гигиенические требования.

Наша церковь - одна из последних, построенных в Вятской губернии храмов и одна из красивейших и богатейших. Огромный золоченый иконостас привлекал внимание не только верующих. Гладкий паркетный пол (выполненный в виде художественного произведения!) отливал зеркальным блеском. А звон колоколов, отлитых в г. Слободское, что под Вяткой, был слышен на 15 верст вокруг.

Интересно, как поднимали большой колокол на колокольню. Рассказывают, что мужики со всего прихода должны были тянуть за конец каната, к которому через ворот на колокольне был привязан колокол. Распорядитель сверху командовал: «Раз-два, взяли!» Но колокол не сдвинулся с места. Тогда он громко крикнул, чтобы отошли от каната грешные, кто жен своих обманывает, прелюбодействует. Часть мужиков отошла от каната. Но и на этот раз не удалось сдвинуть колокол с места. Пришлось распорядителю повторить свою просьбу. Заметно поредели ряды сильного пола. Только на третий раз колокол оторвался от земли и плавно поплыл вверх на свое законное место. Толпа ахнула: «Бог все видит». Нетрудно догадаться, как это сделал распорядитель - весельчак и балагур, если он стоял у самого ворота. Должно быть, дома у многих в тот день были семейные разборки, но до разводов дело не доходило.

Не суждено было дойти до нас этой красоте. В 1936-37 годах церковь закрыли. Колокол был сброшен жителем села Eжево Михаилом Шишкиным. У своих - рука не поднялась. Кусочек этого красавца остался в нашем музее, небольшой с виду, а весит 7,800 кг. Нашел его в одном из уголков церкви, заваленный кирпичами и щебнем, Владимир Григорьевич Зянкин - наш учитель рисования, тогда еще ученик 9-го класса. Звонарь «Ял-Семен», оставшись без работы, долго еще побирался, так как был уже стар, а жена слепа.

Уникальное сооружение испохаблено, изуродовано, разграблено. В первую очередь разобрали колокольню на кирпичи для строительства печей, а затем под фундаменты всех послевоенных построек. В годы войны на паркетном полу ремонтировали трактора, потом здесь долго была «глубинка» - перевалочная база для зерна. Затем передала под оклады сельпо. Оставшуюся часть красоты разрушили, разломали приезжие горожане, местные мальчишки, с детства не приученные видеть и ценить красоту.

Наша вина: не сохранили, не сберегли такую достопримечательность. Но и времена были какие: невозможно было вслух высказать свою боль за варварское отношение к творению рук человеческих - быстро бы угодил туда, откуда большинство не вернулись. А ведь это не только церковь, это архитектурное сооружение - бесценный исторический памятник нашей культуры.

0 коммент.:

Отправить комментарий